患者さんにとって歯科医との意思疎通に役立つ用語などを解説しています。

金属に比べて削る量が少なくて済み、色も歯に合わせることができるため現在の歯科治療では広く使用されています。虫歯の大きさがそれほど大きくなければCRで修復することが可能です。

硬質レジン前装冠とは、中身は金属(金銀パラジウム合金など)で、外から見える部分にのみレジン(プラスチック)が貼り付けられているクラウン(差し歯)です。保険で前歯のクラウンを作る場合には、ほとんどの場合この硬質レジン前装冠になります。保険適応なので治療費が安いというメリットがありますが、この「レジン」というのはいわゆる「プラスチック」なので、時間が経つと段々変色してくるというデメリットがあります。(青色のプラスチックのゴミ箱に付いた水垢はいくら洗っても取れませんが、要はこれと同じことが起こります)

糸切り歯より後ろの歯には金銀パラジウム合金がそのまま用いられます。一般に銀歯といわれる物です。

保険外はメタルボンド(陶材焼付け冠)、エンプレス、ジルコニアです。エンプレス、ジルコニアはいわゆるセラミックです 見た目が歯と同じ自然な白色になります。

「Root Canal Treatment」を略して「RCT」とも呼ばれます。 虫歯が歯髄まで進行(C3以上)した場合や、根の病気になってしまった場合には、この根管治療が必要になります。

しかし、この根管治療(歯の神経・根の治療)は実はかなり難しいのです・・・

なぜなら、根っこの中は直接見ることができず、形も人それぞれなので完全に細菌を取り除くことが非常に難しく、しかも細菌を取り残した状態で詰め物を詰めたり、クラウン(差し歯・かぶせ物)をかぶせてしまうと、後々細菌が増殖してトラブルが出てきてしまうこともあるからです。後からトラブルが出てきてしまった場合には、前に治療した詰め物やクラウンなどは作り直さなければならず、最悪の場合は抜歯になってしまうこともあります。

歯科では歯を「左上3番」というように、大体の位置と番号を組み合わせて呼んでいます。乳歯の場合は数字の代わりにアルファベットです。

歯科では歯を「左上3番」というように、大体の位置と番号を組み合わせて呼んでいます。乳歯の場合は数字の代わりにアルファベットです。

患者さんが覚える必要はありませんが、気になる部分を上手く言い表せないときに知っていると便利かもしれません。

また治療時に表示されるレントゲン写真は、自分から見て左右逆に写っています。

虫歯とは?

一般に虫歯とは、虫歯とはミュータンスと呼ばれる細菌が産生する酸によって歯が溶かされたもの。進行度合いによって、C0、C1、C2、C3、C4と呼んでいます。進行度合いが初期の場合、目視ではわからないことが多く、定期検診をおすすめしております。小さな虫歯であればCR(コンポジットレジン)で、虫歯が大きければ削って型取りをしてインレーまたはアンレーになります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

健全な歯 |

C0 虫歯になる一歩前 |

C1 初期の虫歯 |

C2 虫歯が大部分まで進行 |

C3 虫歯が進行して歯髄(神経)まで進行 |

C4 さらに虫歯が進行 |

膿のフクロができます |

膿が歯肉を破って外に排出 |

CR(コンポジットレジン)

CRとはコンポジットレジンの略です。光で硬化する特殊な樹脂(プラスチック)です。金属に比べて削る量が少なくて済み、色も歯に合わせることができるため現在の歯科治療では広く使用されています。虫歯の大きさがそれほど大きくなければCRで修復することが可能です。

|

|

|

|

|||

| 虫歯になった部分を取り除きます。 | 削った部分の表面処理をします。 | レジンを詰め、光を照射して硬化させます。 | レジンの表面を磨きます。 |

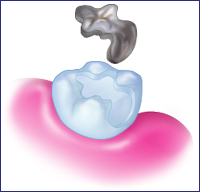

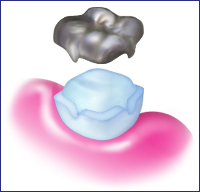

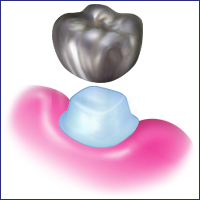

インレー/アンレー/クラウン

CRで埋めることが出来ないほど虫歯が大きい場合や、奥歯のように力がかかる部分には詰め物を作ってそれを接着して治療します。詰め物の大きさによってインレー、アンレー、クラウンと三段階になります。

|

|

|

||

| インレー | アンレー | クラウン |

充填物の種類

インレー等に用いる充填物には種類がいくつもありますが、保険診療で扱えるのは、前歯(糸切り歯から糸切り歯)には硬質レジン前装冠、それより後ろの歯はFCK(フルキャストクラウン、銀歯)になります。硬質レジン前装冠とは、中身は金属(金銀パラジウム合金など)で、外から見える部分にのみレジン(プラスチック)が貼り付けられているクラウン(差し歯)です。保険で前歯のクラウンを作る場合には、ほとんどの場合この硬質レジン前装冠になります。保険適応なので治療費が安いというメリットがありますが、この「レジン」というのはいわゆる「プラスチック」なので、時間が経つと段々変色してくるというデメリットがあります。(青色のプラスチックのゴミ箱に付いた水垢はいくら洗っても取れませんが、要はこれと同じことが起こります)

糸切り歯より後ろの歯には金銀パラジウム合金がそのまま用いられます。一般に銀歯といわれる物です。

保険外はメタルボンド(陶材焼付け冠)、エンプレス、ジルコニアです。エンプレス、ジルコニアはいわゆるセラミックです 見た目が歯と同じ自然な白色になります。

根管治療

根管治療とは、リーマーやファイルと呼ばれる器具で細菌に感染してしまった歯質や神経を徹底的に除去し、歯の根の病気(根尖病変)を治療・予防するものです。「Root Canal Treatment」を略して「RCT」とも呼ばれます。 虫歯が歯髄まで進行(C3以上)した場合や、根の病気になってしまった場合には、この根管治療が必要になります。

しかし、この根管治療(歯の神経・根の治療)は実はかなり難しいのです・・・

なぜなら、根っこの中は直接見ることができず、形も人それぞれなので完全に細菌を取り除くことが非常に難しく、しかも細菌を取り残した状態で詰め物を詰めたり、クラウン(差し歯・かぶせ物)をかぶせてしまうと、後々細菌が増殖してトラブルが出てきてしまうこともあるからです。後からトラブルが出てきてしまった場合には、前に治療した詰め物やクラウンなどは作り直さなければならず、最悪の場合は抜歯になってしまうこともあります。

歯の呼び方

歯科では歯を「左上3番」というように、大体の位置と番号を組み合わせて呼んでいます。乳歯の場合は数字の代わりにアルファベットです。

歯科では歯を「左上3番」というように、大体の位置と番号を組み合わせて呼んでいます。乳歯の場合は数字の代わりにアルファベットです。患者さんが覚える必要はありませんが、気になる部分を上手く言い表せないときに知っていると便利かもしれません。

また治療時に表示されるレントゲン写真は、自分から見て左右逆に写っています。

麻酔について

歯科領域で使用されている局所麻酔薬には次のものがあります。

表面麻酔

粘膜や皮膚に麻酔薬を塗ります(または噴霧します)。歯科では注射針の痛みを和らげるために使われます。

浸潤麻酔

麻酔薬を注射して、浸潤した部分が麻痺される方法です。歯科では歯を削るときや簡単な外科処置など、一般的な治療で使用される麻酔方法です。

伝達麻酔

麻酔薬を神経のあるところに注射し、その神経が走っている先端部分まで麻酔をする方法です。歯科で主に使われるのは下顎孔(かがくこう)伝達麻酔という方法で、下顎の骨に入る神経に麻酔をすると、麻酔をした側の奥歯から前歯まで麻酔が効きます。浸潤麻酔で同じ効果を得るためには、麻酔薬をより多く使う必要があります。少量で広範囲に麻酔をするときに使われます。主に下の親知らずの抜歯に使われます。